藥物性牙齦增生的前因后果

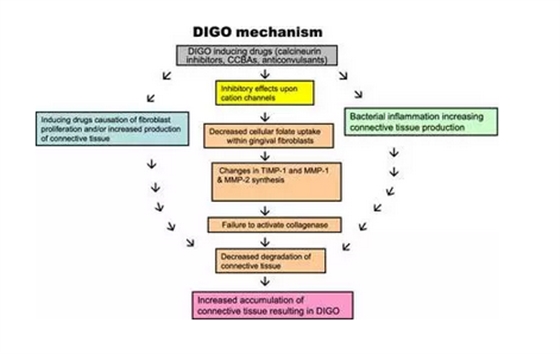

藥物性牙齦增生 (DIGO) 是抗癲癇藥物,鈣調神經磷酸酶抑制劑和鈣通道阻滯劑(CCBAs)的一個破壞性副作用。人們從這三類藥物導致的陽離子流通抑制作用中總結出了受到普遍認可的假說。

牙齦成纖維細胞內由葉酸調節的陽離子運輸過程,由于細胞內陽離子含量的減少導致牙齦成纖維細胞對葉酸的攝取也減少,這又進一步導致了基質蛋白酶代謝的變化以及無法激活膠原蛋白酶。活性膠原蛋白酶數量的減少則會引起結締組織因無法降解而聚積,表現出來的結果就是藥物性牙齦增生(DIGO)。支持這一假說的相關研究已經被討論通過。

藥物性牙齦過度生長,也被稱為藥物性牙齦腫大,先前也稱之為藥物性牙齦增生,是環孢素(CsA)和他克莫司(TAC)等鈣調神經磷酸酶抑制劑,苯妥英鈉(PHT)等抗驚厥類藥物和氨氯地平及硝苯地平等鈉通道阻滯劑(CCBAs)等藥物比較顯著的副作用。苯妥英鈉的這個副作用最先由 Kimball 于 1939 年報道出來。

在 1991 年 Brown 等人豐富并完善了這一假說,如下圖所示:

圖 1. 藥物性牙齦增生的機制

藥物性牙齦過度生長阻礙了口腔衛生調節過程,導致牙齦及牙周炎癥的增加。藥物性牙齦增生 (DIGO) 的治療手段包括牙齒護理,局部葉酸和阿奇霉素的治療。外科的治療方法主要通過牙齦修復。

轉:口腔畸牙網